田沼意知と佐野政言:刺殺事件の真相と江戸幕府に与えた影響

江戸時代後期、日本社会は大きな変革を前にして揺れていた。幕府の財政は逼迫し、武士たちの不満は高まっていた。そんな時代の只中にあったのが、田沼意知と佐野政言である。彼らの名前は、「田沼意知刃傷事件」という衝撃的な事件を通じて、今なお歴史好きの間で語り継がれている。このブログでは、彼らの生い立ちから事件の詳細、そしてその後の影響までを丁寧に掘り下げていこう。

■ 田沼意知とは誰か?

田沼意知(たぬま おきとも)は、江戸幕府の老中・**田沼意次(たぬまおきつぐ)**の嫡男として生まれた。意次は賄賂政治で悪名高いものの、商業を奨励し、幕府の財政再建に尽力した実力者でもある。その息子である意知は、若くして将軍・徳川家治の側近として出世街道を歩み、わずか26歳で若年寄に抜擢されるという異例の栄達を遂げた。

意知は教養もあり、政治にも関心が深かったと言われている。しかし、その急激な出世は多くの武士たちに嫉妬と反感を買った。特に、田沼家に対する反感は根強く、清廉を尊ぶ武士道の価値観からは逸脱していると見られがちだった。

■ 佐野政言とは何者か?

佐野政言(さの まさこと)は、旗本の家に生まれた中堅の幕臣である。名門・佐野家の出であり、武士としての誇りと家名を何よりも重んじていたと言われる人物だ。しかし、彼の父はかつて田沼意次の政策に反対したことがあり、そのために左遷されたという背景があった。

政言はそのことを根に持ち、「田沼家こそ武士の道を汚す存在」と感じていた。家名と武士道に生きる者として、彼の心には田沼家に対する深い憎悪があったと推測されている。

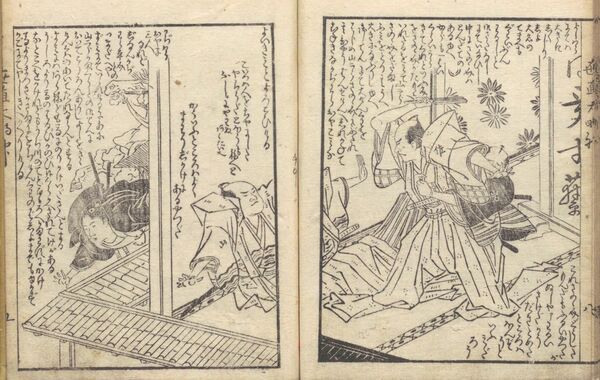

■ 江戸城内で起こった悲劇

事件が起きたのは天明4年(1784年)3月24日のこと。場所はなんと江戸城本丸・松之大廊下。これはあの忠臣蔵で有名な浅野内匠頭の刃傷事件と同じ場所である。

この日、佐野政言は小刀を隠し持って登城していた。そして意知が廊下を通った瞬間、突如として小刀を抜き、意知を襲撃した。意知は何度も刺され、重傷を負う。すぐに治療が施されたものの、数日後の3月28日、意知は27歳の若さで亡くなった。

この事件は幕府にとって衝撃的だった。現職の若年寄が、しかも城内で刺殺されるなど前代未聞である。佐野政言は即刻取り押さえられ、後日切腹を命じられた。

■ なぜ政言は刃を振るったのか?

佐野政言の動機は、本人が正式に語ることはなかった。しかし、多くの史料や後世の研究によれば、以下のような要因が考えられている。

-

父の怨念を晴らすため(仇討ち的動機)

-

田沼家の腐敗政治に対する義憤

-

幕府内での身分格差や不正義への抗議

-

精神的疾患による突発的な行動

特に当時の武士社会においては、「名誉」や「忠義」が何よりも重んじられた。佐野政言が行動に移した背景には、父の名誉を守りたいという強い思いと、田沼政治への嫌悪が重なっていたと見るのが妥当だろう。

■ 事件後の田沼家と幕府

この事件をきっかけに、田沼意次の権力は急速に衰えていく。息子を失った意次は政治的影響力を失い、やがて老中を辞任。彼が推し進めていた商業重視の「田沼政治」は終焉を迎え、代わって登場したのが松平定信による「寛政の改革」である。

つまり、この一件は単なる個人間のトラブルではなく、政治の流れを大きく変えるきっかけとなった歴史的事件だったのだ。

■ 民衆の反応と文学的評価

この事件は当時の民衆にも大きな衝撃を与えた。田沼家に対する不満がすでに高まっていたため、多くの庶民は佐野政言の行動を「正義の鉄槌」として評価する者もいた。

また、事件は講談や小説、戯曲にも取り上げられ、まるで忠臣蔵のような「正義の刃」として美化されることもあった。

■ 現代に伝わる教訓

この田沼意知と佐野政言の事件は、**「出世・名誉・私怨・正義」**といった人間の複雑な感情が交差するドラマでもある。また、社会に不満が充満したとき、それがどんな形で噴出するかを示す一例でもある。

現代社会でも、組織の中での不透明な昇進や、個人的な恨みが大きな事件に繋がることは珍しくない。だからこそ、私たちはこの事件をただの歴史として見るのではなく、「人間の感情と社会構造の交差点」として学ぶ価値がある。

まとめ

田沼意知と佐野政言の事件は、江戸時代の政治・社会・人間関係が凝縮された象徴的な出来事である。27歳の若きエリートと、正義に燃える中堅武士との間に起きたこの悲劇は、その後の歴史を大きく動かすこととなった。

私たちがこの物語から学ぶべきは、単なる「刃傷事件」のセンセーショナルな側面ではなく、そこに潜む人間の葛藤と社会の構造である。歴史は繰り返す。だからこそ、今を生きる私たちもまた、この事件から何を汲み取るかが問われている。

No comments:

Post a Comment